El Ejército Popular

—Supongo que

era un poco botarate —recordaba Bolaño que le había dicho una noche Miralles,

hablando de Líster, a cuyas órdenes hizo toda la guerra—. Pero también quería

mucho a sus hombres y era muy valiente, muy español. Un tipo con dos cojones.

—Español de

puro bruto —citó Bolaño, sin decirle a Miralles que citaba a César Vallejo,

sobre el que por entonces estaba escribiendo una novela chiflada.

Miralles se

rió.

—Exacto

—convino—. Luego he leído muchas cosas sobre él, contra él en realidad. La

mayoría falsas, por lo que yo sé. Supongo que se equivocó en muchas cosas, pero

también acertó en muchas otras, ¿no es verdad?

En los

primeros días de la guerra Miralles había sentido simpatía por los anarquistas,

no tanto por sus confusas ideas o por su ímpetu revolucionario, cuanto porque

fueron los primeros en echarse a la calle a pelear contra el fascismo. No

obstante, a medida que la contienda avanzaba y los anarquistas sembraban el

caos en la retaguardia, esa simpatía se desvaneció: como todos los comunistas

—y sin duda esto también contribuyó a acercarle a ellos—, Miralles entendía que

lo primero era ganar la guerra; luego ya habría tiempo de hacer la revolución.

De modo que, cuando en el verano del 37 la 11.ª División, a la que él

pertenecía, liquidó por orden de Líster las colectividades anarquistas de

Aragón, a Miralles la operación le pareció brutal, pero no injustificada. Más

tarde peleó en Belchite, en Teruel, en el Ebro y, cuando el frente se derrumbó,

Miralles se retiró con el ejército hacia Cataluña y a principios de febrero del

39 cruzó la frontera francesa con los otros 450.000 españoles que lo hicieron

en los días finales de la guerra. Al otro lado le esperaba el campo de

concentración de Argelés, en realidad una playa desnuda e inmensa rodeada por

una doble alambrada de espino, sin barracones, sin el menor abrigo en el frío salvaje

de febrero, con una higiene de cenagal, donde, en condiciones de vida

infrahumanas, con mujeres y viejos y niños durmiendo en la arena moteada de

nieve y escarcha y hombres vagando cargados con el peso alucinado de la

desesperación y el rencor de la derrota, ochenta mil fugitivos españoles

aguardaban el final del infierno

—Los

llamaban campos de concentración —solía decir Miralles—. Pero no eran más que

morideros.

Javier Cercas. Soldados de Salamina (2001). Tusquets Editores

El exilio

El 26 de enero

Barcelona había caído en manos de Franco. En la misma fecha comenzó el éxodo en

todas las ciudades y pueblos de la costa. Mujeres, chiquillo, hombres y

bestias, marcharon a lo largo de los caminos, a través de campaos helados,

sobre la nieve mortal de las montañas. Sobre las cabezas de los huidos, los

aviones sin piedad; un ejército borracho de sangre empujando detrás; una

pequeña banda de soldados luchando aún para contenerlo, retirándose sin cesar y

luchando cara al enemigo, para que pudieran salvarse algunos más. Pobres gentes con petates míseros, gentes más

afortunadas en coches sobrecargados abriéndose camino en las carreteras

congestionadas, y a las puertas de Francia una cola son fin de fugitivos

agotados, esperando que les dejaran entrar y estar seguros. Seguros en los

campos de concentración que esta Francia había preparado para hombres libres:

alambradas de espino, centinelas senegaleses, abusos, robo, miseria y las

primeras oleadas de refugiados admitidos, encerrados entre el alambre en rebaños

como borregos, peor aún, sin techo sobre sus cabezas, sin abrigo contra los

vientos helados de un febrero cruel.

El 26 de enero

Barcelona había caído en manos de Franco. En la misma fecha comenzó el éxodo en

todas las ciudades y pueblos de la costa. Mujeres, chiquillo, hombres y

bestias, marcharon a lo largo de los caminos, a través de campaos helados,

sobre la nieve mortal de las montañas. Sobre las cabezas de los huidos, los

aviones sin piedad; un ejército borracho de sangre empujando detrás; una

pequeña banda de soldados luchando aún para contenerlo, retirándose sin cesar y

luchando cara al enemigo, para que pudieran salvarse algunos más. Pobres gentes con petates míseros, gentes más

afortunadas en coches sobrecargados abriéndose camino en las carreteras

congestionadas, y a las puertas de Francia una cola son fin de fugitivos

agotados, esperando que les dejaran entrar y estar seguros. Seguros en los

campos de concentración que esta Francia había preparado para hombres libres:

alambradas de espino, centinelas senegaleses, abusos, robo, miseria y las

primeras oleadas de refugiados admitidos, encerrados entre el alambre en rebaños

como borregos, peor aún, sin techo sobre sus cabezas, sin abrigo contra los

vientos helados de un febrero cruel.

¿Es que Francia

estaba ciega? ¿Es que los franceses no veían que un día -muy pronto- iban a llamar a estos mismos

españoles a luchar por la libertad de su Francia? ¿O es que Francia había

renunciado de antemano a su libertad?

Arturo Barea. La Llama (1941). Mondadori, 2007 (Col. Debolsillo) Pg. 491.

La retaguardia republicana: guerra

y revolución social

Aquellas dos

semanas de octubre de 1936 que Ramón había permanecido en Barcelona antes de

volver al frente, África las utilizó para ponerlo al día de los oscuros

acontecimientos políticos que ya comenzaban a correr por debajo del ambiente

entusiasta y combativo. El mayor peligro que enfrentaban las fuerzas republicanas,

según la joven, era el fraccionalismo, exacerbado desde el inicio de la guerra.

Nacionalistas catalanes, sindicalistas de tendencia anarquista o de filiación socialista,

y renegados trotskistas como los del Partido Obrero de Unificación Marxista —al

frente del cual estaba ahora la espina atravesada del empecinado Andreu Nin

(miembro incluso del gobierno de la Generalitat)—, se oponían ya a la

estrategia comunista y habían puesto sobre el tapete la cuestión más

trascendental del momento: la guerra con revolución, o la guerra con victoria

pero sin revolución. Aun antes de que llegaran a España los asesores soviéticos

y los dirigentes del Komintern, el Partido Comunista había digerido las siempre

acertadas políticas de Moscú y mostrado con claridad su posición: la prioridad

de las fuerzas de izquierda era la unidad para conseguir la victoria militar e

impedir la entronización de un fascismo que se lanzaba al apoyo de los

militares rebeldes, brindándoles una ayuda masiva e inmediata. Solo después de

esa victoria republicana se podría hablar de sentar las bases de una revolución

social cuyo simple anuncio, en aquellos momentos, ponía los pelos de punta a

las veleidosas democracias, a las cuales no tenían que asustar, pues debían ser

los aliados naturales de los republicanos contra los fascistas.

Aquellas dos

semanas de octubre de 1936 que Ramón había permanecido en Barcelona antes de

volver al frente, África las utilizó para ponerlo al día de los oscuros

acontecimientos políticos que ya comenzaban a correr por debajo del ambiente

entusiasta y combativo. El mayor peligro que enfrentaban las fuerzas republicanas,

según la joven, era el fraccionalismo, exacerbado desde el inicio de la guerra.

Nacionalistas catalanes, sindicalistas de tendencia anarquista o de filiación socialista,

y renegados trotskistas como los del Partido Obrero de Unificación Marxista —al

frente del cual estaba ahora la espina atravesada del empecinado Andreu Nin

(miembro incluso del gobierno de la Generalitat)—, se oponían ya a la

estrategia comunista y habían puesto sobre el tapete la cuestión más

trascendental del momento: la guerra con revolución, o la guerra con victoria

pero sin revolución. Aun antes de que llegaran a España los asesores soviéticos

y los dirigentes del Komintern, el Partido Comunista había digerido las siempre

acertadas políticas de Moscú y mostrado con claridad su posición: la prioridad

de las fuerzas de izquierda era la unidad para conseguir la victoria militar e

impedir la entronización de un fascismo que se lanzaba al apoyo de los

militares rebeldes, brindándoles una ayuda masiva e inmediata. Solo después de

esa victoria republicana se podría hablar de sentar las bases de una revolución

social cuyo simple anuncio, en aquellos momentos, ponía los pelos de punta a

las veleidosas democracias, a las cuales no tenían que asustar, pues debían ser

los aliados naturales de los republicanos contra los fascistas.

Los

militantes del POUM, con su filosofía trotskista de la revolución europea, y

los anarquistas, con sus prédicas libertarias (movidos por ellas ya habían

cometido excesos criminales tan deleznables como los de los militares

rebeldes), se habían opuesto desde el inicio a aquella estrategia, según ellos

errada, mientras abogaban por hacer la guerra y, junto a ella, también la

revolución contra el sistema burgués. Aquella diferencia de principios

anunciaba combates arduos, y la labor de los comunistas, decía África, era tan

importante en el frente como en la retaguardia, donde debían luchar por la

validación de una política exigida por los asesores soviéticos, quienes ya

habían condicionado su apoyo al trabajo por la victoria militar sin provocar las fracturas idealistas que

libertarios y trotskistas se empeñaban en generar.

—A esos

revisionistas les encanta jugar a la revolución —le había dicho África—, y si

les dejamos, lo único que conseguirán es que nos quedemos solos y se pierda la

guerra. Tienen el signo de Trotski en la frente y vamos a tener que

arrancárselo con fuego. Sin la ayuda soviética no podemos ni soñar con la

victoria, y así ya me dirás cómo coño se va a hacer una revolución... Parece

que ya se les ha olvidado 1934.

En el lujoso

Hispano-Suiza en que se desplazaba, África lo había llevado a recorrer los arrabales y los pueblos cercanos a Barcelona

para que Ramón viera el caos al que trotskistas y anarquistas estaban llevando

el país. Fuera de las Ramblas y los centros neurálgicos de la ciudad, se había

instalado una lamentable desolación, con calles interrumpidas por absurdas

barricadas, fábricas paralizadas, edificios saqueados hasta los cimientos,

iglesias y conventos convertidos en ruinas carbonizadas.

África le

contaba de los fusilamientos ejecutados por los anarquistas y de cómo crecía

entre los obreros el temor a expresar sus opiniones. La clase media y muchos propietarios

de industrias habían sido despojados de sus bienes, y el proyecto de crear una

industria militar navegaba por un mar de voluntarismos sindicalistas. La escasez

de productos se había adueñado de tiendas y mercados. La gente tenía

entusiasmo, era cierto, pero también hambre, y en muchos lugares el pan solo

podía ser adquirido tras largas colas y únicamente si se tenían los cupones

distribuidos por anarquistas y sindicalistas, convertidos en dueños de una

ciudad en la que el gobierno central y el local apenas eran referencias

lejanas. Aunque los anarquistas aseguraban que haber entrado en una era de

igualdad bastaba para mantener el apoyo de unas masas esclavizadas por siglos,

África se preguntaba hasta cuándo duraría el entusiasmo, la fe en la victoria.

—Esta

República es un burdel y hay que meterla en cintura.

Ahora, en un

lapso de pocos meses, cuando volvía del olor a sangre y de los rugidos de un

frente donde caían diariamente jóvenes como su hermano Pablo o su amigo Jaume,

Ramón se encontraba una ciudad cansada, más aún, desencantada, asediada por las

escaseces y ansiosa de regresar a una normalidad quebrada por la guerra y los

sueños revolucionarios. Era como si la gente solo aspirara a llevar una vida

común y corriente, a veces incluso al precio infame de la rendición. Pocos días

antes, el devastador ataque de los franquistas sobre Málaga, donde la

infantería y la marina rebeldes, con el apoyo de la aviación y las tropas

italianas, habían masacrado a los que escapaban de la ciudad, había hecho mella

en la fe de la gente.

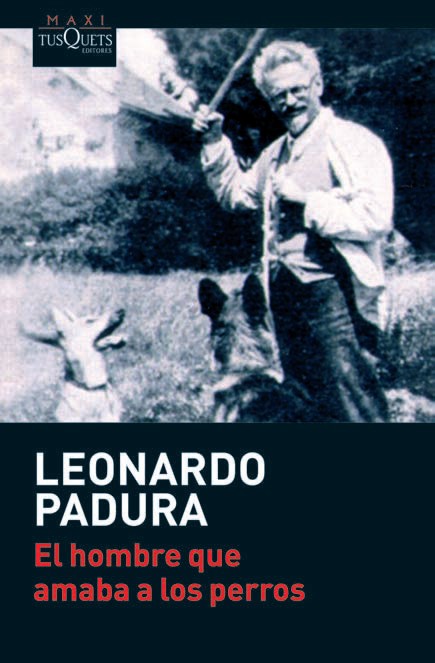

Leonardo Padura. El hombre que amaba a los perros. (2009). Tusquets

Editores

Las relaciones entre bandos en las trincheras

—Los de la segunda

compañía bajan un día sí y otro no al pozo de la ermita. Allí se juntan con los

de enfrente. Hay que ir sin armas. ¡No me veas el cambalache que se forma con

el tabaco, el papel de fumar, la grifa y el chocolate! ¡Ríete tú del mercadillo

de los moros! Si quieres, voy contigo. Ya he estado un par de veces.

—¿Cuándo toca la

próxima?

—Mañana por la

tarde.

Al día siguiente,

después de la revisión rutinaria de los puestos, cuando los oficiales se

retiran a sus chabolos, Castro y Cárdenas van al sector de la segunda compañía.

En un puesto avanzado, que el embudo de una granada de grueso calibre ha

ensanchado, se congregan una docena de soldados y un sargento.

—¿Qué pasa, Castro?

—lo saluda—. ¿Tú también vas al mercado?

—Ya ve usted, mi

sargento, a ver si mi paisano me dice cómo está mi familia.

El sargento se

desentiende de Castro.

—Bueno, ¿estamos

todos? ¿Sí? Pues vamos en buen orden y sin formar mucho alboroto, ¿eh?

Salen por una de

las entradas de la alambrada y, al pasar junto al escucha de aquel sector, el

sargento le da instrucciones:

—A la vuelta, como

será casi de noche, te doy tres lamparazos de linterna, ¿estamos?

—Sí, mi sargento.

Por el camino se

les unen media docena de moros con chilaba que los esperaban en una hondonada, con sus petates al hombro.

A un kilómetro, el grupo rodea los muros de piedra de la ermita de la Virgen de

la Antigua, patrona de Hinojosa, que la guerra ha respetado, y toma la vereda

de la derecha, que conduce al pozo del Arroyo. Allí hay ya un grupo de

milicianos. El sargento nacional intercambia un breve saludo con el sargento

republicano. Los que se conocen de visitas anteriores se saludan, se agrupan,

sacan de los morrales la mercancía e inician el trapicheo. A los rojos les

sobra el papel de fumar, dado que las fábricas de Alcoy caen en su zona, pero

no tienen tabaco. Los nacionales, por el contrario, carecen de papel, pero

tienen tabaco, porque las vegas de Granada y Canarias caen en su jurisdicción.

Antes que combatientes son fumadores.

Castro distingue a

Manolico el de la Pirriñaca, bisojo, panzoncete, riendo como siempre, a pesar

de los casi tres años de guerra.

—¿Qué pasa, Manuel?

—lo saluda.

—¿Qué, dos paisanos

no se abrazan? —dice el miliciano abriendo los brazos.

Se abrazan.

—Me alegro de verte

bien.

—Y yo a ti.

El de la Pirriñaca

se enjuga una lágrima.

—Ahí tienes a un

amigo que ha venido a verte. —Señala el pozo con la barbilla—. ¿No te acuerdas

del Churri?

—No me voy a

acordar.

El Churri está

sentado en el brocal. Alto, moreno, más delgado, quizá sea el mono azul que

viste debajo de la chaqueta de cuero. Le sonríe sin dobleces a su antiguo

amigo.

—Juanillo, ¿cómo te

va?

Después de una

vacilación, los dos se funden en un abrazo largo y silencioso. Castro no puede

reprimir las lágrimas. Se las limpia con el dorso de la mano. Sonríe

avergonzado.

—¡Coño, Churri,

mira, aquí llorando como un gilipollas!

El Churri le palmea

la espalda. Le mete en el bolsillo de la guerrera un puñado de carterillas de

papel de fumar.

—Benito, yo no te

he traído tabaco —se excusa Castro—. Con las prisas...

—¡Qué más da!

—No sabes la

alegría que me llevé ayer al saber que estabas vivo. Con esta mierda de

guerra...

—Yo también me

alegré por ti. Digo, mira Juanillo, al joío lo bien que le va con los mulos,

que es lo suyo, aunque sean fascistas, ¡qué coño!

—¡Los mulos qué van

a ser fascistas! —protesta Castro riendo—. Ni rojos ni fascistas. Más

conocimiento tienen que nosotros.

El Churri sonríe.

Reflexiona un momento, serio, y luego dice:

—Todo este tiempo

me ha escocido lo mal que quedamos, nosotros, que éramos como hermanos... más

que hermanos. No sabes cómo he pensado en ti, con ganas de que acabara la

guerra para encontrarte y que nos diéramos un abrazo de paz...

Juan Eslava Galán. La mula. 2003. Ed. Planeta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario